多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载多学科交叉、多技术耦合、多领域渗透 新农科何以兴农

2025-10-22多宝体育,多宝体育官方网站,多宝体育APP下载在杭州市临安区锦城街道钱王铺村,浙江农林大学2021届农学专业定向农科生孙泽洲(左一)指导农户用无人机喷洒农药。受访者供图

强国必先强农,农强方能国强。随着劳动力成本的提高和单位面积生产效率增速的放缓,传统农业学科将难以支撑现代化农业发展。农业现代化关键在于科技进步和创新。教育部全面启动新农科建设,助推我国农业加速向“高效、智能、绿色”的现代农业转型。

十月,大地铺满秋收的金黄。这片丰收的色彩下,透出别样的农忙景象:北斗导航、云端平台、无人农机、育秧工厂越来越多的“新农具”,正融入现代农业的每一个环节。

当算法逐步替代“汗水”、数据成为新型“肥料”,人们不禁感慨:这门从土地里生长出来的学科,一点不“土”。

变革早已开始。中国农业大学创新小麦育种技术,让小麦抗干旱、耐高温,为应对全球气候变化贡献“中国智慧”;华南农业大学建成无人水稻农场,实现耕、种、管、收全程自动化作业,积极回应“谁来种地、怎样种地”的难题

自2019年我国启动新农科建设以来,涉农高校不断深化改革,推动农业科技创新和人才培养创新,出现格局性变化。6年间,浙江各大涉农高校积极改造传统农林专业,探索在物联网、云计算、人工智能等新一代技术推动农业产业创新升级的背景下,革新从课堂、实验室到田间地头的人才培养模式。

农业,关乎国之根本。今天,我国的新农科发展到了什么阶段?浙江涉农高校建设是否顺利?未来,我们又该如何牵住农科发展的“牛鼻子”?

“超级稻华中优9326单产有望突破800公斤”“籽粒大豆浙秋6号刷新浙江大面积种植单产纪录”近期,浙江各地的田间地头,纷纷传来捷报。

孕育出这些高产品种的,不再只是世代相传的经验或老农人的直觉。现代农业育种,是一门基于数据和算法的精准科学。这必然要求新农科的专业设置与时俱进,全面“上新”。

浙江大学农业与生物技术学院院长孙崇德介绍,浙江大学紧密围绕国家战略,加快布局急需紧缺专业,新建生物育种科学专业,设立新农科实验班,实行“3+1+X”长周期培养,突出国际化和全面科研训练,培养未来农业科学家。“这也是响应国家粮食安全战略,破解种业卡脖子难题的有力举措。”

国家农作物种业阵型企业宁波微萌种业有限公司携手浙江大学共建宁波蔬菜育种科技小院,由企业负责人担任学校农业专业学位行业导师,在种业强“芯”使命引领下,创新打造“企业出题、校企共答、人才共育”深度合作新模式。

良种之外,在“七山一水二分田”的浙江,创新适应小农户、山坡地作业的农机,融合智能仓储、区块链溯源等技术,推动农业从“靠天吃饭”转向“数智控产”,也尤为重要。

作为以农林学科见长的省属高校,浙江农林大学首届智慧农业专业的60名毕业生,在浙江省2026届高校毕业生首场秋季招聘会上成了“香饽饽”。这些既懂农业又通技术的新农人,备受企业青睐。

专注西瓜种植的国内头部农资企业杭州良益农业开发有限公司甚至提前到校“抢人”,并在校设立“良益人才特色班”,期待未来从中发掘“事业合伙人”。

如今,新农科的范畴也不只是田间地头的耕种和收获,其涵盖“新农业”和“大农科”两方面:前者以信息、机械、人文社科等多学科交叉,引领农业创新;后者则推动“农”的范畴从一产向二、三产延伸。

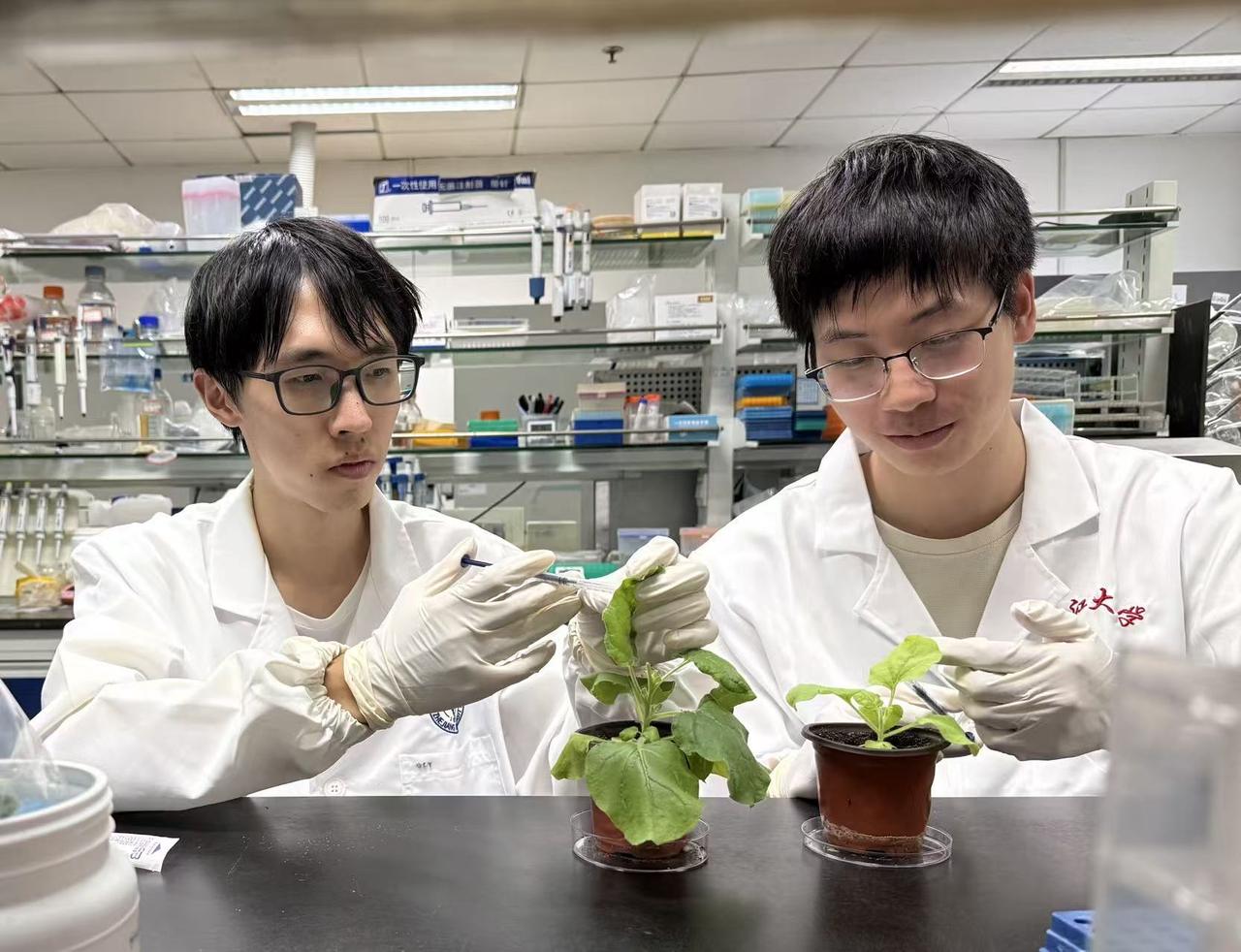

回看刚落幕的中国国际大学生创新大赛(2025),获金奖的项目中,几株会发光的植物格外引人注目。

浙江大学“星植幻境全球最亮发光植物引领科幻走进现实”项目负责人瞿成杙(左)和团队成员一起着手研发自发光植物。受访者供图

“我们通过多基因靶向调控技术和基因线路优化研发出高亮度自发光植物,把电影《阿凡达》中的灵魂树搬进现实。”“星植幻境全球最亮发光植物引领科幻走进现实”项目负责人瞿成杙今年是大四学生。

瞿成杙表示,让植物发光供观赏只是阶段性的小成果,未来将继续在浙江大学深入推进相关研究,“比如利用合成生物技术和人工智能技术,继续优化植物自发光强度和稳定性,创制景观照明用自发光植物,美化环境的同时节约电力资源。我们还可以研发出植物传感器,实时检测植物病虫害及土壤养分、污染等情况,通过植物生物光的变化实时检测农作物和农田生态系统的健康状况。”

深度参与“安吉共识”(即2019年6月全国涉农高校的140余位书记校长和农林教育专家在浙江安吉余村共同发布的《安吉共识中国新农科建设宣言》)的浙江农林大学教务处处长郭建忠一直负责学校新农科建设,他指出:“要理解新农科的新,必须跳出传统农业观念,它体现的是农业发展新形态下的教育转型。”

在浙江,常能见到这样的景象:树上收油茶、山核桃,树下挖竹笋、食用菌;林间套种中药材,再养些竹林鸡鸭树上长的、地上冒的、土里藏的、到处跑的,都是宝。这也意味着,新农人不仅要懂乔木、会养菌,还要对畜牧有所了解。

如此“跨界”要求,反映农林教育一个现实问题:学科条块分割、专业口径较窄。

全国新农科建设中心秘书长、中国农业大学教授曹志军曾指出,在新一轮科技与产业革命推动下,农业领域正朝着基因化、绿色化、营养化等方向加速转型,新兴产业蓬勃发展、未来产业加快布局,这要求现代农业所依赖的学科知识日益综合化,农科研究对象的内涵和外延发生重大变化。

于是,“交叉”和“融合”成为新农科建设的关键词推动农工、农理、农医、农文深度融合,构建支撑农业创新的教育体系。

“简单说,就是用工业化的思维、计算机的技术,解决农业问题。”杭州电子科技大学计算机学院研三学生宁培凯这样总结他在浙江省农科院的联培经历。专注数字土壤方向的他,如今已能熟练根据带教导师需求,查阅文献、找寻技术并进行“本地化”改良。其中,一种农田林网提取的方法已申请专利。

浙江大学农业与生物技术学院博士毕业生杨峰俊至今仍记得,2023年团队初创时,作为一群“农学人”,他们最初的目标只是“如何把番茄种得更好”。一个偶然的机会,一位计算机专业同学的加入带来了互联网思维,促使团队敏锐洞察到了消费需求正从“吃饱”转向“吃好”,他们果断调整栽培技术方向,从“量产”走向“精品”,打造“小而精”的高品质番茄,让原本两三元一斤的番茄卖出了每斤30元的高价。

“如今有了DeepSeek等大模型的助力,知识获取不再困难,关键在于跨学科交叉,把思维发散出去,创造新的增长点。”杨峰俊感慨道。

自2018年浙江农林大学集贤学院开设新农科求真实验班,同年获评浙江省普通高校示范性创业学院、2022年获批省级双创示范基地学院相关负责人童家飞将荣誉的获得归功为“同学们基础打得好”。

他介绍,新农科求真实验班的学生,既要掌握生命科学、数理化等基础学科知识,也要掌握工学、信息技术、人文社科等内容。“其中,传统的大学英语升级为更有针对性的学术英语。学校还统一组织国际访学,体验国外现代化农场、进行先进机械的操作和培训。”

相信不少人都曾有此体会:在学校里,实操类课程往往停留在“了解流程”,一些新设的前沿课程也容易“学而不用”。有学生打趣总结:学了,但没完全学。

为实现学以致用、用以促学,浙江农林大学森林食物资源挖掘与利用全国重点实验室,迎来一批又“新”又“老”的学生。

浙江农林大学72名学生在野外上课半个月,打造近万号昆虫标本“大军”。受访者供图

身着白大褂,正进行核桃肽小鼠实验的钱辰皓是其中之一。刚上大二的他,已在这个实验室泡了整整一年。动作熟练的钱辰皓笑称,通过学校推行的“本研互助”计划,自己“提前过上了研究生生活”。据他回忆,自己大一进入实验室时并不是在一边“打下手”,而是要真刀实操;每个学期末还有“本研互助”终期汇报,检验团队成效。

不止于实验室,2024年起,浙江农林大学以“竞赛入课堂”为抓手,构建“课程训练竞赛”三位一体的全链条创新创业教育链条,并给予6学分。这一分值仅次于毕业论文。

“大学生创新创业项目是实现人才培养、科技创新和社会服务融合的最佳路径之一。”郭建忠认为,这能推动学生从实践角度审视项目价值,从中发现并提出真问题,再将问题反馈至科研,形成良性循环。

对此,浙江大学中国国际大学生创新大赛(2025)金奖项目“漠土新生全球首套SAS基质培系统重塑戈壁农业版图”成员王磊磊深有体会。

起初,团队在浙江表现优异的无土栽培技术,走出本省便“水土不服”。“经7年试验才发现,问题出在各地水质的盐度差异上。”最终,他们自主研发出新一代盐碱水淡化相关技术,实现技术的跨区域落地和推广。

教育教学改革,不能停留在大学内部。课程内容滞后于产业实际,是当前专业人才培养的普遍痛点。

“要培养好农林拔尖创新人才,必须主动积极引入优质行业资源参与育人全过程,通过产教融合促进农业人才供给侧与需求侧有效衔接。”孙崇德说。

这个去年6月刚成立的新学院,仅开设“水产养殖学”一个专业,招收30名本科新生。出乎意料的是,新专业颇受欢迎,录取分数线高于学校半数专业。

来自山东枣庄的付奕铭是新生之一,由于爱吃海鲜,并对专业前景非常看好,报考时,他将该专业填到了96个平行志愿中的头一个。

“我们是应用型高校,在产业一线制定培养方案,在产业一线培育人才。”浙江万里学院副院长葛楚天对现代农学院的发展充满信心:一方面,学校前身经历浙江省宁波农业学校、浙江农业大学宁波分校等办学阶段,农学底蕴深厚;另一方面,宁波正加快建设农业强市、种业强市,涉农人才需求迫切。

走访浙江各大高校,已能从学生身上看出新农科建设的点滴成效:他们对农业认知更全面,怀揣赤诚之心,决心耕耘“三农”沃土;他们掌握的知识更前沿、技能更多元,竞争力显著增强。显然,学科在进步、产业在变化,在此背景下,这片新土地上的新故事还在继续。

2019年,是中国高等农林教育改革的“大年”。当年,教育部全面启动新农科建设,先后推出“安吉共识”“北大仓行动”“北京指南”三部曲,环环相扣,层层递进,扎根中国大地掀起高等农林教育质量革命。

安吉余村是“绿水青山就是金山银山”理念的诞生地。6月,来自全国50余所涉农高校的140余位党委书记、校长和知名专家齐聚安吉余村,召开新农科建设研讨会。

研讨会上发布了《安吉共识中国新农科建设宣言》,从宏观层面,对新农科建设作出了总体部署。

该研讨会提出,新农科建设将把服务脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明和美丽中国建设作为高等农林教育的新使命,推进农科与理、工、文学科的深度交叉融合。新农科建设将构建农林教育质量新标准,主动布局新兴农科专业,用生物技术、信息技术、工程技术等现代科学技术改造提升现有涉农专业,加快构建校内实践教学基地与校外实习基地协同联动的实践教学平台,建设区域性共建共享农林实践教学基地,打造一批农林类一流实践基地。

东北地区是我国的国家粮仓。9月,全国50余所涉农高校的近180位党委书记、校长和专家代表齐聚黑龙江七星农场,共同发起深化高等农林教育改革行动,共同提出新农科建设“北大仓行动”,旨在深化高等农林教育改革,对新农科建设作出全面部署。

“北大仓行动”是一项深化高等农林教育改革行动实施方案,从八个方面提出新农科建设的新措施。

这“八大行动”主要包括新型人才培养行动、专业优化攻坚行动、课程改革创新行动、实践基地建设行动、优质师资培育行动、协同育人强化行动、质量标准提升行动、开放合作深化行动。

“北大仓行动”作为新农科建设的“第二部曲”,打好了新农科建设的“基础桩”,让新农科有了力度。

12月5日,来自全国55所涉农高校的150余位党委书记、校长和专家代表再次齐聚北京,召开新农科建设北京指南工作研讨会,研究新农科建设发展举措,推出了新农科研究与改革实践项目,全面展开新农科建设。“北京指南”作为新农科建设的“第三部曲”,标志着新农科建设从“试验田”走向“大田耕作”,推动新农科改革实践在全国高校落地生根。

回望新农科建设“三部曲”,“安吉共识”从宏观层面,提出了要面向新农业、新乡村、新农民、新生态发展新农科的“四个面向”新理念;“北大仓行动”从中观层面,围绕“安吉共识”理念,推出了深化高等农林教育改革的“八大行动”新举措;“北京指南”从微观层面,将“安吉共识”的理念和“北大仓行动”的举措落实、落细、落到操作层面,实施新农科研究与改革实践的“百校千项”新项目。